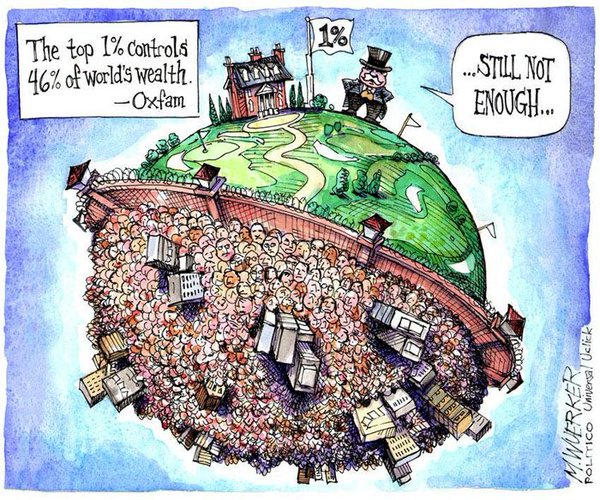

Heide Gerstenberger von der Universität Bremen hat in diesem Jahr als erste Frau seit 1986 und erste*r deutsche*r Autor*in überhaupt den bekanntesten marxistischen Wissenschaftspreis – den Isaac-und-Tamara-Deutscher-Preis – gewonnen. In ihrem Buch Market and Violence, der englischen Übersetzung von Markt und Gewalt. Die Funktionsweise des historischen Kapitalismus (2019)beschreibt sie, wie der Kapitalismus in allen seinen Phasen, von der ursprünglichen Akkumulation bis zum entwickelten Imperialismus immer fundamental auf Gewalt beruhte, und zwar nicht nur im Sinne eines passiven Herrschaftsverhältnisses, sondern in Form von unmittelbarer, blutiger und historisch einmaliger Gewalt. Eine Rezension.

Weiterlesen