Wie würde ein Buch über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aussehen, wenn es nur aus Sicht der Opposition geschrieben wäre. Man würde darin von der personellen Kontinuität der Eliten zwischen Hitlerfaschismus und Adenauerdemokratie lesen und dass die gleichen Richter, die im Dritten Reich Kommunist*innen verurteilten, nun die KPD verboten. Das linke Beamte aus dem öffentlichen Dienst flogen. Man würde lesen, dass erst ein Generalstreik, der von britischen Panzern niedergeschlagen wurde, Ludwig Erhardt zur sozialen Marktwirtschaft zwang. Man würde lesen, dass die Frau an den Herd gefesselt wurde, um die Arbeiter*innenklasse in Brotverdiener und Kinderversorger zu spalten. Die Vergewaltigung in der Ehe war die gesamte Zeit über legal. Man würde lesen, dass Adenauer mit der Währungsreform, dem Grundgesetz und der Schaffung der Bundeswehr immer den ersten Schritt zur Spaltung Deutschlands machte und ihm das Angebot eines vereinigten, aber neutralen Deutschlands bereits zu links war.

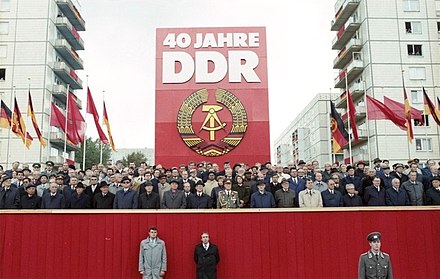

Das alles könnte man lesen. Aber unsere Geschichtsbücher schreiben die Geschichte aus Sicht der Eliten und der von ihnen ideologisch dominierten Bevölkerungsmehrheiten. Wer jedoch die Geschichte der DDR genauso schreiben möchte, begibt sich auf gefährliches Terrain. Und nichts anderes versuchte Katja Hoyer mit ihrem in England erschienenem und ins Deutsche übersetztem Buch Beyond the Wall/ Diesseits der Mauer. Ist ihr Versuch gelungen? Den zu erwartenden Aufschrei hat sie zumindest erreicht.

Weiterlesen