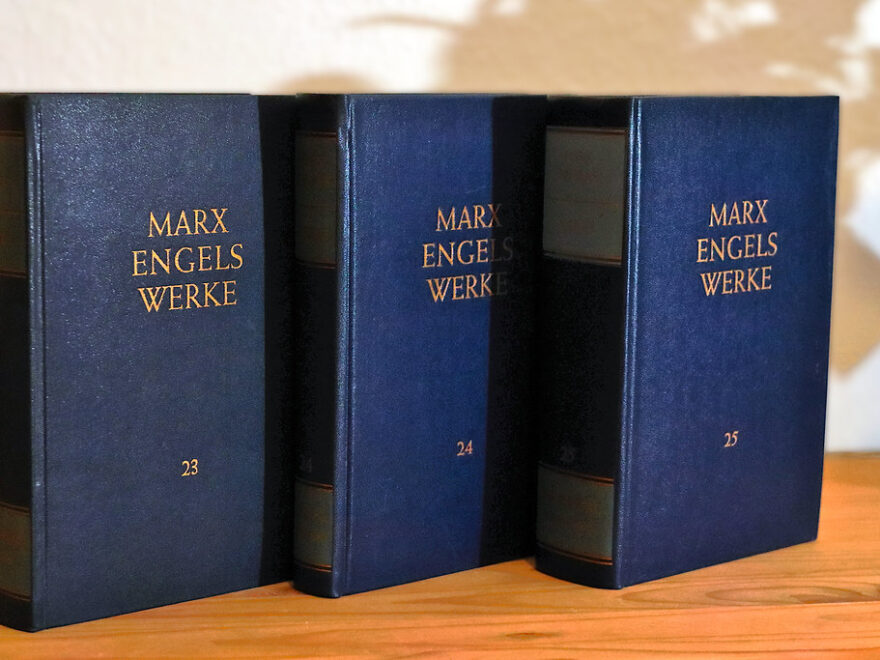

Das Marxsche Wertgesetz, nachdem unabhängig vom staatlichen Handeln Preise und Werte von der Zeit der abstrakten Arbeit abhängen, ist nicht nur von bürgerlichen Ökonom*innen, sondern auch von marxistischen Autor*innen vielerorts kritisiert worden. Insbesondere auf globaler Ebene erscheint es kontraintuitiv. Wird nicht in der kapitalistischen Peripherie weit länger und intensiver gearbeitet, als in den imperialistischen Zentren? Fällt nicht zugleich ausgerechnet dort nur ein Bruchteil des Werts ab? Wie passt das zusammen? Und wenn Wert, wie Marx sagt, eine soziale Kategorie ist, muss sich dann die Abhängigkeit des globalen Südens nicht auch in einem der Realität angemessenen veränderten Wertgesetz widerspiegeln?

Weiterlesen