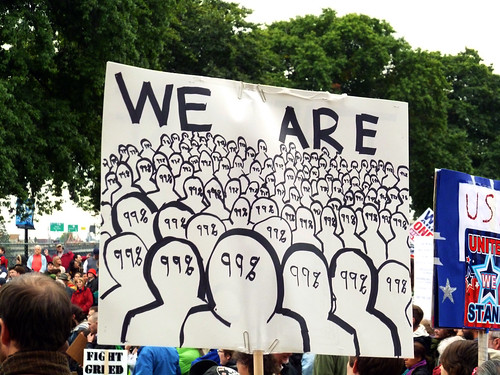

Memes sind lustige popkulturelle Anspielungen, in denen ein Bild seinem Kontext entrissen und mit einer neuen Botschaft in Zusammenhang gesetzt wird. Noch verstecken sich hinter Memes keine großen Medienkonzerne, die mit diesen Milliarden scheffeln, auch wenn Memes gerne zu Werbezwecken eingesetzt werden. Dennoch haben einige Memeseiten auf Facebook, instagram oder X hunderttausende bis Millionen Follower, was sich monetarisieren lässt. Dabei werden die Memes meist von der Community in der freien Zeit der Follower selbst erstellt. Dass sich Geld mit den kostenlosen Aktivitäten von Usern verdienen lässt, hat einige Theoretiker*innen zu der Annahme veranlasst, hier handele es sich um Ausbeutung.

Weiterlesen